介護保険制度とは?要介護度とは?仕組みや内容について図や表で分かりやすく解説します。

・介護保険制度って何?どんな制度?

・制度の仕組みがよく分からない

・医療保険や障がい福祉との違いを教えて

目次

介護保険制度について

どんな目的で作られたの?

介護保険制度は、社会全体で高齢者の介護を支え合う仕組みづくりのために作られました。

・高齢化と要介護高齢者の増加

・介護期間の長期化

・核家族の進行

・介護者側の高齢、状況の変化

→老人福祉や老人医療制度がありましたが、それでは対応に限界を感じていたため、新たに介護保険制度が誕生!

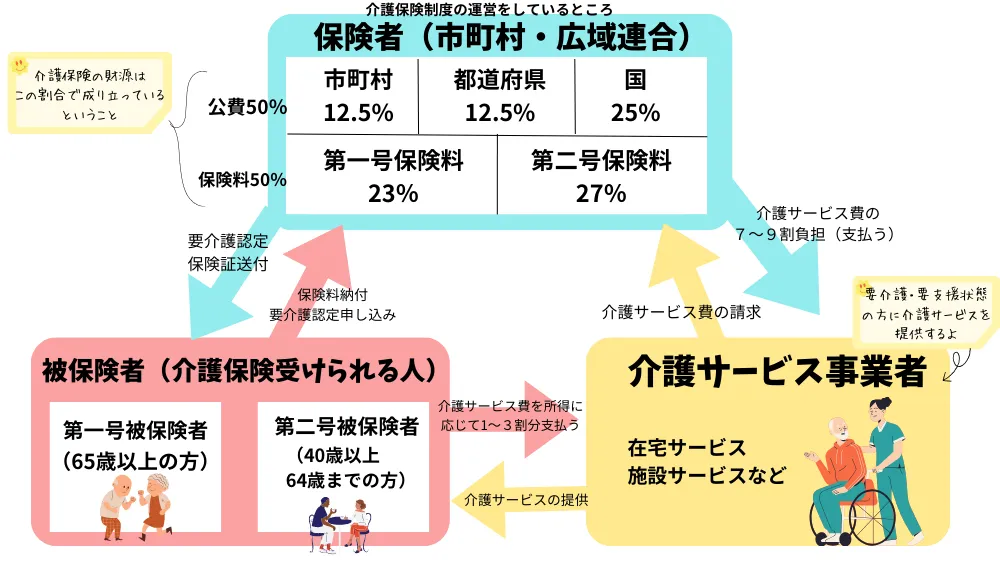

どんな仕組みで成り立っているの?

・保険者

・被保険者

・介護サービス事業者

の相互関係で成り立っています。

いつも使っている医療保険と似ているなあ。

ただし、使える上限額が決まっているので、足が出た分は10割負担になるんです。

何ができるの?

介護保険制度があることで、高齢者や特定の条件を満たす人々が、日常生活で必要な介護サービスを受けられるようになります。

誰が対象なの?

図や補足にて説明した通り、65歳以上の方(第一号被保険者)と40歳以上64歳までの方(第二号被保険者)です。

どんなサービスが受けられるの?

受けられる介護サービスはこちら

- 訪問介護:ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排泄の介助、掃除や買い物などの日常生活をサポート。

- 訪問看護:看護師が自宅を訪問し、医療ケアや健康管理を行います。病状観察、リハビリテーション、医療機器の管理などを含みます。

- 訪問リハビリテーション:理学療法士や作業療法士が自宅を訪問し、リハビリテーションを提供。運動機能の回復や維持をサポート。

- デイサービス:日帰りで施設に通い、入浴や食事、リハビリテーションなど。社会的な交流の場としても利用されます。

- デイケア:医療機関や介護施設で、日帰りのリハビリテーションや医療ケアを提供。

- 予防訪問介護:日常生活に支障が出ないように、軽度の介護が必要な高齢者をサポート。

- 予防デイサービス:軽度の介護が必要な高齢者が日帰りで施設を利用し、健康維持や生活機能の維持を目的としたサービスを受けられます。

- 福祉用具貸与:車椅子、介護ベッドなどの福祉用具を貸し出し、日常生活をサポート。

- 住宅改修:自宅の手すりの取り付けや段差の解消など、住環境を改善するための費用の一部を補助。

介護サービスを使うためには?

まずは要介護認定申請をして、認定を受けましょう。

介護サービスは、要介護認定を申請して認定が降りなければ使えません。

要介護認定が降りなければダメなんだな。

要介護認定とは?申請方法は?

要介護認定は、市町村が行う調査や医師の意見書などに基づき、介護がどの程度必要かを判定するものです。

認定を受ける流れは、

①最寄りの役所や地域包括支援センターで申請

②訪問調査、主治医の意見書、コンピューター判定、介護認定審査会の順に審査(総じて認定調査という)

③30日ほどで結果が来る

結果が来たら介護サービスを受けることが出来ます。

介護度とは?

介護保険制度において、どれくらいの介護が必要かを示すための指標です。

介護度は、要介護認定申請すると結果として決定されます。

介護度は以下の7段階に分類されます。

| 要支援1 | 軽度の支援が必要な状態。日常生活の一部に少しだけ手助けが必要 |

| 要支援2 | 要支援1よりも少し多くの支援が必要な状態。日常生活でさらに少し多くの手助けが必要 |

| 要介護1 | 部分的な介護が必要な状態。食事や身の回りの世話にある程度の介助が必要 |

| 要介護2 | 中程度の介護が必要な状態。食事、排泄、入浴などの介護が定期的に必要 |

| 要介護3 | 高度な介護が必要な状態。多くの日常生活動作に対する介助が必要 |

| 要介護4 | 非常に高度な介護が必要な状態。ほとんどの生活動作に対する介助が必要 |

| 要介護5 | 最も高度な介護が必要な状態。日常生活のほぼ全ての動作に対する全面的な介助が必要 |

※あくまで判断の目安です

介護度に応じて利用できる介護サービスの種類や量が決まります。例えば、要介護度が高いほど、利用できるサービスの範囲や支援の度合いが大きくなります。

介護費用負担軽減できる制度もあるので良かったら併せて見てみてください。

医療保険との違いは?

対象者:年齢を問わず公的医療保険として国民全員が加入される

いつ使える?:怪我や病気をして病院を受診したとき

対象者:第一号(65歳以上)、第二号被保険者(40~64歳)の要介護、要支援認定された方

いつ使える?:利用した介護サービス費

【医療保険と介護保険の違い】

医療保険

→病院代などの医療費を補填する保険

介護保険

→介護にかかる費用を軽減する制度

民間の医療保険や民間の介護保険を併用することなら可能なパターンもあります♩

障がい福祉サービスとの違いは?併給は可能?

介護保険と障がい福祉サービスの違いについて

対象者:身体や精神に障がいのある方や特定の疾患のある方

サービス内容:障がいを持つ方が社会の中で生活を続けていけられるように必要な支援を提供

介護保険は主に高齢者が対象で介護を必要とする方を支援するためのサービスを提供となるため、傷がい福祉サービスとは対象者とサービスの目的が異なります。

基本的に介護保険の利用が優先になります。

介護保険では対応できない部分がある場合には障がい福祉サービスとの併用が可能となります。その辺は市町村によって変わったりするのでケアマネや相談支援専門員に相談が必要です◎

介護が必要!となったら

「介護が必要!」と感じたら、地域包括支援センターか役所に行って相談しましょう。

そして要介護申請をして、認定が降りたら介護サービスを使いましょう。

制度は難しいですが、知っておくと必ず味方になります。

分からない場合、深く考えずに相談することが一番です。

まとめ

・介護保険制度は保険者、被保険者、介護サービス事業所の相互関係において成り立っている

・介護サービスは要介護認定審査を受けて、要支援1,2、要介護1~5までの介護度が付かなければ使えない。

・医療保険と障がい福祉サービス、介護保険は対象者、サービス内容が異なる

また、当ブログでは介護についての記事を書いています。

他の記事も参考になりましたら幸いです!