親の介護費用はいくらなのか、気になりますよね。

今、介護にお悩みですか?

介護が必要になってきたのかと不安になって…。

✓親の介護が近づいてきている

✓介護費用が高くて困っている

✓介護にかかる費用について知りたい

✓費用負担を軽減できる制度を知りたい

親の介護費用はいくらかかるの?

何にお金がかかるの?

人によって差はあるの?

親の介護費用について、細かく説明していきます!

月々の介護費用はいくら?

月々の介護費用は平均8.3万円となっています。

出典:公益財団法人生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」より

また、介護平均期間は5年1か月となっているため、単純計算して

5年×12か月×8.3万+8.3万円=506万3千円

親の介護が始まり、看取るまで506万3千円かかることになるかもしれません。

※あくまで目安です

介護は何にお金がかかる?

オムツ代、食事代、、、

色々なものにお金がかかるんです…。

在宅・施設別の月の平均費用

在宅介護では平均4.8万円、

施設入所では平均12.2万円となっています。

出典:公益財団法人生命保険文化センター「リスクに備えるための生活設計」より

(2021年度「生命保険に関する全国実態調査」)

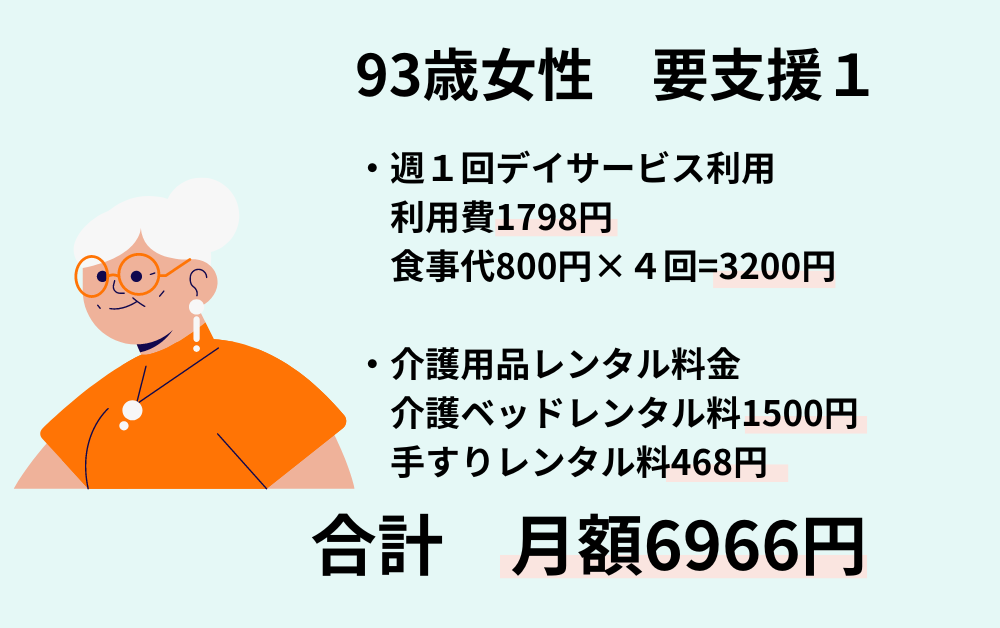

【具体例】筆者の祖母のリアルな介護費用

※要支援1は一番軽い介護度です。

・介護保険の負担割合は1割、収入は老齢基礎年金のみ

・在宅(持ち家)で娘と同居中

・住宅玄関内にタッチアップの手すりレンタル

・寝室にリクライニングベッドのレンタル

基本的に自分の物は自分で購入し、介護費用も賄っています。

親の介護費用は誰が負担する?

基本的には親が負担

基本的に、親に貯蓄がある場合は親が負担すると考えられます。

親が負担出来ない場合

親が介護費用を負担出来ない場合は、

・子どもに余裕がある場合は子どもたちで援助

・公的な負担軽減制度の利用

をしていきましょう。

公的な負担軽減制度については下記で説明しています。

介護費用の負担を軽減できる制度

あっても俺分かるかな…。

分かりやすくお伝えすると共に、

どこへ行けば申請できるのか教えますね♩

医療費控除

医療費控除では、所得控除が受けられます。

条件としては、

・1月1日~12月31日までに支払った医療費が10万円を超えている者

・総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%を超えた場合

医療費控除で戻ってくる金額は医療費控除額に対する所得税率によるため、人によって異なります

医療費控除について(引用:国税庁HPより)

医療費:医師や歯科医による診療や治療費(審美目的は適用対象外)

薬代:処方薬や市販薬の購入費用

通院費:病院や診療所への通院にかかる交通費(公共交通機関に限る)

介護費用:一定の条件を満たす介護サービスの費用

施設入所系→医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価について

在宅介護系→医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価について

(引用:国税庁HPより)

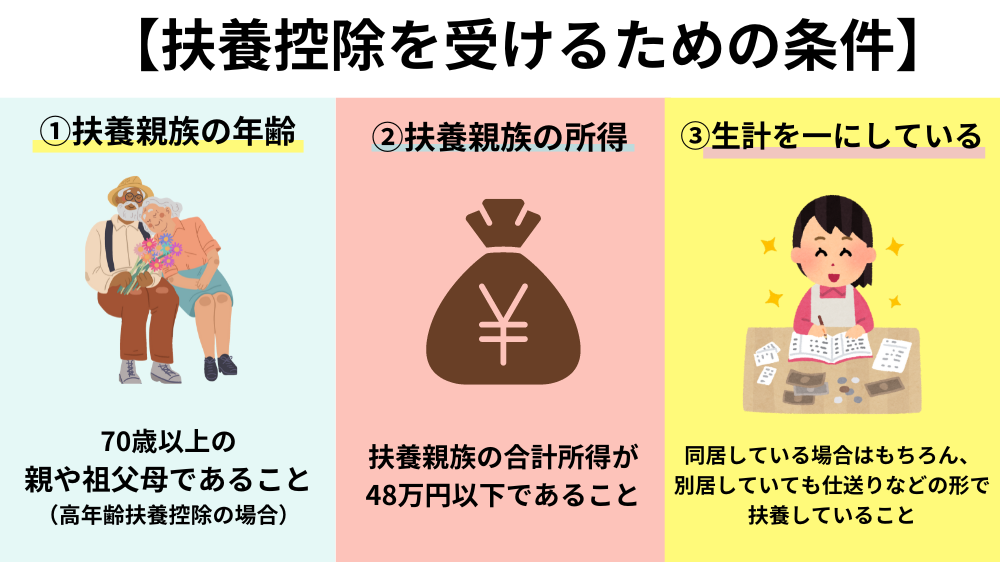

扶養控除

高齢者の扶養控除は、高齢の親族や親を扶養している場合に、所得税や住民税の控除を受けられる制度です

【同居している70歳以上の親や祖父母】

控除額・所得税:58万円

・住民税:45万円

【別居している70歳以上の親や祖父母】

控除額・所得税48万円

・住民税45万円

①扶養控除の対象となる親族は、基本的に16歳以上である必要がありますが、高齢者の扶養控除に関しては70歳以上の親や祖父母が対象となります。

②年金収入だけの場合は、おおよそ158万円以下が目安となります。

(年金収入158万円-公的年金等の控除額110万円=所得金額48万円となるため)

③扶養している人と、扶養されている人が同一の生計であることが必要です。別居でも扶養している人が仕送りして扶養している形ならOKです。

参考:国税庁「お年寄りを扶養している人が受けられる所得税の特例」

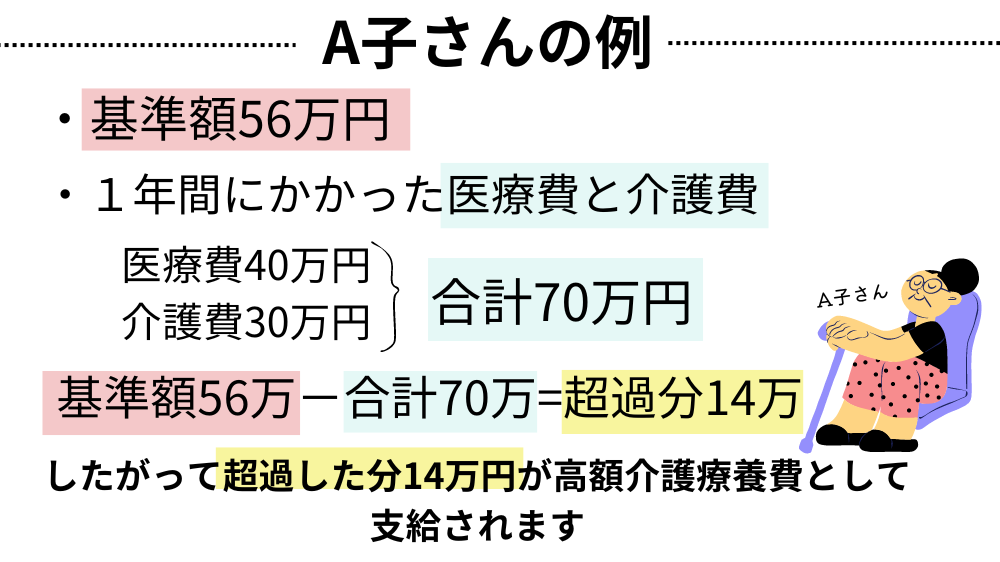

高額介護合算療養費制度

高額介護合算療養費制度は、医療費と介護費の自己負担が高額になった場合に、その一部を支給する制度です。

対象者:健康保険や国民健康保険に加入している人で、同時に介護保険のサービスを利用している人が対象です。

対象期間:1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)の医療費と介護費の合計額が基準額を超えた場合に適用される。

基準額:所得に応じて異なる基準額が設定されています。例えば、現役並み所得者の場合は67万円、一般の所得者の場合は56万円などです。

1年間の医療費+介護費の自己負担額の合計>基準額

となった場合、基準額を超えた額が支給されます

高額介護サービス費

高額介護サービス費は、介護保険を利用している人が一定額以上の介護サービス費を支払った場合に、その超過分を支給する制度です。

対象者:介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている方。

支給額:1か月の介護サービス費の自己負担額が上限額を超えた場合、その超過分が支給されます。

以下に主な所得区分ごとの上限額を示します。

- 現役並み所得者(課税所得が145万円以上の65歳以上の人):44,400円/月

- 一般所得者(住民税課税世帯):44,400円/月

- 低所得者(住民税非課税世帯):

- 低所得者Ⅰ(年金収入等が80万円以下):15,000円/月

- 低所得者Ⅱ(低所得者Ⅰ以外):24,600円/月

- 生活保護受給者:自己負担なし

例えば、一般所得者の方が1か月に50,000円の介護サービス費を自己負担した場合、上限額の44,400円を超える5,600円が高額介護サービス費として支給されます。

特定入所者サービス費(補足給付)

特定入所者介護サービス費は、低所得者の高齢者が特別養護老人ホームや老人保健施設などの介護施設に入所する際の、食費や居住費の負担を軽減するための制度です。

- 介護保険施設に入所していること:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの介護保険施設に入所していることが必要です。

- 低所得者:所得が一定以下の低所得者であること。具体的には、住民税非課税世帯の人や、生活保護を受給している人。

- 食費:施設で提供される食事にかかる費用。

- 居住費:施設での居住にかかる費用(居室代)。これにはユニット型個室、ユニット型準個室、従来型個室、多床室が含まれます。

負担限度額は所得区分によって異なります。

社会福祉法人による利用者負担軽減

社会福祉法人による利用者負担軽減制度は、

低所得者の高齢者が介護サービスを利用する際の自己負担額を軽減するための制度です。

1.市町村民税世帯非課税の方

2.年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること

3.預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

4. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

5.負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

6. 介護保険料を滞納していないこと。

社会福祉法人が提供する介護サービスのうち、自己負担額が軽減される費用は以下の通りです。

- 介護サービスの利用料(自己負担分)

- 施設サービスを利用している場合の食費や居住費

1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)が原則とされています。

特別養護老人ホームに入っており、月の自己負担額が3万円だった場合、この制度を使えば

月22500円の自己負担額になるということです。

家族介護慰労金

家族介護慰労金は、在宅で高齢者や障がい者を介護している家族の負担を軽減し、その努力を慰労するために自治体からお金が支給されます。

詳細はお住いの自治体に確認してみてください◎

・在宅で高齢者や障がい者を介護している介護者に自治体から支給される

・支給条件や支給額は自治体によって異なる

→お住いの自治体HPを確認してみましょう

介護休業

介護休業制度は、家族を介護する必要が生じた労働者が、一定期間仕事を休むことができる制度です。

- 介護が必要な家族が要介護状態(介護認定が1以上)であること。

- 実際に家族を介護するために休業が必要であること。

対象となる家族は、次のとおりです。

- 配偶者(事実婚含む)

- 子

- 親

- 配偶者の親

- 祖父母

- 兄弟姉妹

- 孫

どのくらい仕事を休めるの?

この93日は分割して取得することも可能です(例:1回目に1ヶ月、2回目に2ヶ月など)。

介護休業中は、雇用保険から介護休業給付金が支給されます。支給額は、介護休業前の賃金日額の67%です。

- 雇用保険の被保険者であること(介護休業を開始する日において、雇用保険に加入していること。)

- 介護休業開始前の2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あること

例えば、要介護2の母親を介護するために介護休業を取得する場合、労働者は母親1人につき通算93日の介護休業を取得できます。

休業中は雇用保険から介護休業給付金が支給され、賃金日額の67%を受け取ることができます。

オムツ代がもらえる?

自治体によってはオムツ代を医療費控除に申請出来たり、現物給付されたり、オムツ代の助成が受けられたりする制度があります。

気になる方はお住いの市区町村役場のホームページを確認してみてください。

住宅改修とレンタルで費用削減

住宅改修:手すりをつけたり、段差を解消したり、住宅改修する場合は20万円の補助金が出ます。(1回のみ)

福祉用具レンタル:介護ベッドや車椅子などは福祉用具のお店でレンタル出来ると同時に、レンタル料が介護保険を利用すると1割負担で済むため、買わない方がお得です。(月々の支払いはかかります)

どちらも利用するためには介護保険の申請が必要です。

利用したい方は地域包括支援センターか居宅介護支援事業所に問い合わせてみてください。

介護費用を抑えられる入所施設選びのポイント

入所施設選びのポイントについて教えて!

なるべく安く抑えられるようポイントをお伝えします!

公的な介護施設を選ぶ

介護施設を選ぶなら、公的施設を選びましょう。

介護施設には公的施設と民間運営の施設があります。

国や地方公共団体、社会福祉法人などが運営している施設

・特別養護老人ホーム

・介護老人保健施設

・介護療養型医療施設

・ケアハウス

・養護老人ホーム

民間企業によって運営されている介護施設

・有料老人ホーム

・サービス付き高齢者向け住宅

・グループホーム

公的介護施設が民間の施設よりも安いのは、国や地方自治体からの補助金や助成金、非営利目的の運営、低賃金の職員、設備投資の負担軽減、経済的支援制度の活用などが理由です。

費用を安く抑えたいなら公的介護施設を選択する!

多床室がある

多床室とは一つの部屋を複数の利用者が共有するタイプのお部屋です。

ご本人の希望や金銭的なものを考える必要はあると思います。

・1人部屋に比べて多床室の方がコストは抑えられる

・本人の希望、家庭の経済事情を合わせた上で相部屋で良いのか考える必要がある

→ただし、施設の空き状況にもよる

大変なときこそ、誰かに相談を

✓親の介護費用について、早めに家族で相談、話し合いをする

✓介護費用に困っている場合は公的制度を使って負担軽減を図る

✓介護について相談したい場合は地域包括支援センターや市区町村役場、居宅介護支援事業所などに聞いてみる

この記事をご覧になっているということは、介護費用のことでお困りかと思います。

費用のことだけでなく、これからの生活、仕事、自分自身のこと、家族のこと、介護が必要な方の事、

様々な”考えなければならない現実”がありますよね。

その現実に向き合って、いろんな方法を模索していく姿は、本当に凄いです。

頑張っています。

でも頑張りすぎずに、時には誰かに相談しましょう。

まだ介護サービスを利用せず、ご家族だけで介護をがんばっているという方は

ぜひお住いの地域包括支援センターや市区町村役場、居宅介護支援事業所や医療機関にご相談してみてください。

相談することで今よりすっきりしますし、介護が楽になると思います。

1つひとつ親や兄弟と話してみるよ~

介護に関することについて発信しているので、

ぜひ他の記事もチェックしてみてくださいね♩